点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

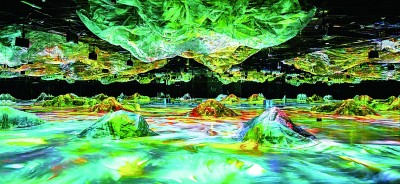

“画游千里江山”沉浸式艺术展览现场 光明图片/视觉中国

【艺点】

在如今的艺术展览中,沉浸式媒体技术的应用已成为一种重要现象。这种虚拟与现实交汇互动的形式,增强了观众的参与感和体验感,可以快速“出圈”。然而,也有专家提出,过度关注技术的奇幻场景而忽视作品本体的表达,会削弱观众对艺术作品本身的关注和思考。“沉浸式展览”的展陈设计对技术的运用是否应该有“度”,如何兼顾审美与传播?我们邀请北京画院院长吴洪亮、广州美术学院教授李公明两位专家进行了探讨。

记者:随着AI(人工智能)、AR(增强现实)和VR(虚拟现实)等新技术的发展,艺术展览的形态越来越体现为一种“综合场域”,展览的交互性和沉浸感增强,这种新型的叙事方式是未来的策展趋势吗?

李公明:我认为是的,人工智能技术进入文化生产与交流的各种场域是必然趋势,而且会以更快的变化节奏和更多样的视角改变人们的观展体验。原因很明显:一方面,智能技术不仅为展览中的场景创作及传播提供了极为便利的工具,也让观众有了一种新的、远超出展场背景作用的观展体验;另一方面,近二十多年来国内美术馆数量猛增,但藏品与展品资源却相对缺乏,而文旅产业的发展需要艺术力量的加入,客观上存在丰富展览形式和手段的现实需求。

在这种趋势面前,我们既要承认数字技术有打破展示边界、增强观众参与感和体验感的正面效应;同时更要清醒看到其中存在的问题,如过于依赖技术手段和视觉刺激而忽视引导观众对作品内涵的理解,存在纯粹消费和娱乐的偏向,不利于艺术创作与欣赏走向深度思考。

吴洪亮:沉浸式这种概念,其实这几年在国内已经从一线城市扩展到二、三甚至四线城市了,因为它技术门槛越来越低,现在已经变成一种常规做法。那么就如同一出戏的背后要有剧本系统的支撑,如果在“沉浸式”的背后没有更深层的研究,也就是我们所说的“深研系统”的支撑,简单的视觉上的彰显很快就会被消费掉,大家一定会产生某种狂欢后的疲劳感。

在北京画院,我们很早就开始进行对数字化的研究,但直到2023年才开始运用。因为我认为没有充足学术支撑的话,没有对美术史的研究,没有一套技术手段来建构人与作品、与空间的关系,没有对传播体系的了解,沉浸式展览就难以成为一种可延续的模式,更遑论是一种发展趋势。

记者:数字技术手段为受众带来了更多元、更丰富的感官体验,那么,传统的近距离观看模式是否仍然有效?高科技手段的使用是否会导致观众注意力的“失序”——深度思考、参与的机会减少,以至于审美浅层化?

吴洪亮:数字化是不是会使作品浅层化?我觉得主要还是取决于传播方式。比如说现在大家习惯于手机小屏,其实这对于观看中国的手卷、册页、印章等作品是有好处的,因为你用手机拍摄完以后,可以直接放大看细节,比如印章,甚至能在手机上360°多角度观察。关键是要用好这些技术。

李公明:传统展览的近距离观看模式当然是必须坚持的,而且应该充分运用先进技术,为观众提供静心沉浸观赏的有利条件。

实际上,我认为应该在更为严肃的层面来思考滥用高新技术、过度追求视觉刺激的危害性——假如把历史文物之“物”这一主体,抽空为一种被挪用的形象、符号,为之披上高科技与视觉奇观的外衣,貌似让观众沉浸在文明体验之中,实质上是以奇幻与浮华抽空了文化的真实内涵和审美境界,这难道不是一种必须警惕的在经济利益驱动下的文化虚无主义吗?

记者:有些美术馆为了追求展陈的“新”,进行一些环境搭建以达到“沉浸式”效果,但有人认为这会压缩展览的公共空间,影响观展效果。您认为,当下的策展该如何“造境”,才能做到既不喧宾夺主,又让观众自然“入境”?

李公明:在沉浸式展览中,艺术审美与智能科技的关系必须以前者为主,智能科技在艺术展览、文物展览中的作用只能是为观众提供更好的审美欣赏环境。

绘画、文本、摄影、电影等各类媒介可以组合成非常丰富、复杂的视觉体验。广州美院艺术与人文学院院长胡斌教授谈到,展览中的不同媒介高度交互,然而它们并非只是为了制造某种丰富多彩的视觉效果,而是紧扣一个个具体的研究问题,进行多模态感官体验的介入与呈现。“造境”打破了常规美术馆的印象空间,让观众能够在日常场景中去关注其中的社会问题与生活质感,体现出平等、多元、理解的态度。这样的展览可以促进更多不同形式作品的表达,也为观众与艺术作品之间的互动提供了更多可能。

吴洪亮:我是美术馆界比较早谈“入境”概念的,也策划过一些沉浸式体验展,在实践过程中我有两个反对:一是反对科技对美术的喧宾夺主;二是从环保角度来讲的,反对构建这些空间过程中产生的浪费。如果不是在深层的展前研究的基础上进行空间搭建,常常就会变成形式主义,反而削弱了艺术本体的张力,这是我们需尽力避免的。

让观众“入境”,必须有合适的“造境”。在实践中我常用到一些方法,比如“熟悉加意外”,也就是“熟中生”。这种方式可以极大地减少陌生感、排斥感,调动观众的兴趣和参与感。譬如,近十年我曾多次在苏州博物馆、金鸡湖美术馆策划展览。对于苏州人或到苏州旅游的人来说,园林是最熟悉的主题,我在策划“自·沧浪亭”当代艺术展的过程中,开始深入理解园林对于人的精神与心灵的意义。我们为观众设置了一条“不言慢行”的体验路径,这条路径分为“径、澄、见、宜”四个阶段。就像真实园林中的道路,每个路口总会有选择,向左,或向右,或许你就走入了一个仿佛此路不通的一隅,但在转身之际,回首之间,惊喜就在那里。所谓“移步异景”“壶中天地”,是园林空间结构的独特性,而这一结构本身就在调动着观众的情绪,让他们在不知不觉中将置身其中的当代艺术作品拉入自己可感知、可接受的范围里。在这个氛围里,观众可以放慢脚步,深度观看作品,调动自己的想象。展览场域的共情观照,往往比纯粹的事实带来更持久的记忆。

记者:有人提出,展览上的过度“炫技”会让观者弱化对于艺术的审美能力、深度感知力。比如,仅仅欣赏某一幅古代经典绘画的光影秀,观众对于色彩、线条、构图等这些艺术元素的“妙悟”就很难达到,这是否会导致展览的传播价值大于审美价值?

李公明:当代艺术创作本身的实验性、探索性等特质,应该使观众更充分感受到其核心价值在于追求自由精神与艺术创造力,激发观众认识和思考人的生存状态。但是在一些展览设计中,故作绚丽或幽深的声光电中呈现出来的视觉奇观,确实容易导致传播的流量价值大于艺术欣赏的审美价值。

我认为随着更多智能手段的运用,沉浸式展览应该防止的倾向是:陷入博取眼球的内卷式竞争,让策展人产生一种制造声势的惯性依赖,失去了基于具体策展理念的理性追求。而对于本应接受真正的艺术审美体验的观众来说,如果一味沉浸于光声幻影的感官刺激之中,最终留下的则只会有感官疲惫症。

吴洪亮:传播价值和审美价值应该是统一的系统。有时候“炫技”或者说视觉上的刺激是有效的,因为人类对于运动的、有色彩的物体的反应状态就会高于对静止或黑白;但是对于艺术而言,当然不是说黑白就一定不如彩色。艺术有它内在的能量,博物馆、美术馆要通过研究,想办法获得观众的共鸣,数字化的手段可以让观众感受到更多的细节,形成从感性到理性再回到感性的认识过程,观众可能形成更为深刻的印象和新的发现。

在今天,快速的阅读占据主导,人们习惯了手机上的短视频逻辑,但是在我看来,深层的阅读对心灵的陶冶不会被抛弃,而且在某种程度上应该被鼓励。现在纸质书并没有退出历史舞台,戏剧也没有退出历史舞台,所以我们不用过于担心,关键还是要有好的作品。人的认知也是有波浪趋势的,波峰波谷过了以后,大家对于很多事情还要重新认知,不必操之过急。

从现实情况看,越来越多的观众走进美术馆,许多艺术展甚至成为节庆一样的集会。面对比例越来越大的非专业观众,策展人首先要思考的是理解的同步,审美素养的提升要循序渐进。

(光明日报记者 张玉梅 于园媛 许馨仪)